皆さん、こんにちは。

「5年連続第2次試験を受けて、ようやく合格した50代サラリーマン」のけやきです。

今回は、年齢と合格率について書いてみたいと思います。

50代になると、集中できる時間の長さや夜遅くまで勉強できる体力が減っているように感じます。

実際の年代別の合格率を、日本中小企業診断士協会連合会が公表している統計資料で、ざっくり計算してみました。

1.合格率実績

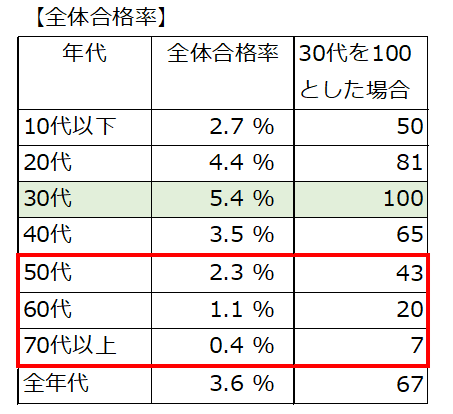

第1次試験と第2次試験を合わせた合格率を「全体合格率」とし、令和6年度の試験申込者数と試験合格者数を基に計算した結果は次の通りです(計算方法は後述)。

また、全体合格率1位の30代を100とした場合の割合を右側に記載しました。

年代別1位の30代を100とすると、50代は43、60代は20、70代は7です。

これは、50代以上の合格率は、30代の半分以下ということをあらわしています。

(70代以上の合格者は、特にすごいですね!)

中小企業診断士は、幅広い知識が必要であるうえ、論理的思考力や記述力も必要なので、年齢が進み、知識・経験とも多い方が有利なようにも思えますが、結果は逆でした。

この要因を考える前に、第1次試験と第2次試験、それぞれの合格率を同じように見てみましょう。

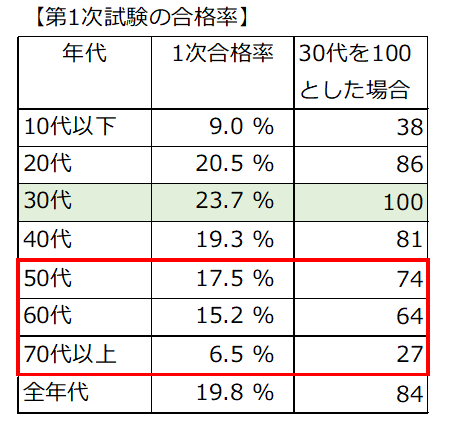

まずは、第1次試験です。

30代を100とすると、50代は74、60代は64、70代は27です。

年齢が進むにつれて合格率は下がっていますが、全体合格率の場合と比べると、第1次試験は年齢による違いはそれほど大きくないことがわかります。

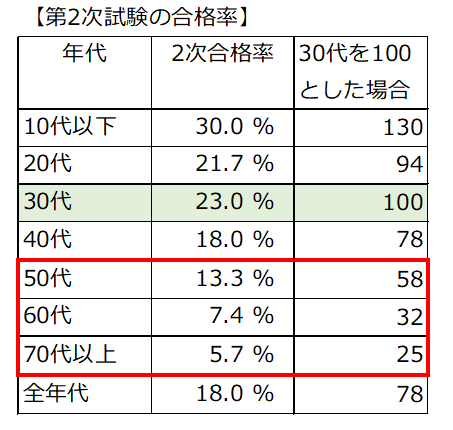

では、第2次試験はどうでしょう。

30代を100とすると、50代は58、60代は32、70代は25です。

50代以上の合格率は、30代に比べて大きく下がっています。

第2次試験は、年齢による違いが第1次試験に比べて大きいことがわかります。

そこで、今回は、全体合格率が年齢が進むにつれて下がる要因を第2次試験に焦点を当てて考えてみることにしました。

2.第2次試験で50代以上の合格率が低い要因と対策

この要因について、私の実感からすると、次の2つがあると思っています(完全に私見ですが)。

(A)考える体力が落ちている

集中できる時間が、若いときに比べて短くなってきているように思います。

(B)経験がマイナスに働く

年齢が進むと経験に基にして仕事で実績があがることがありますが、その成功経験がマイナスに働くことがあります。具体的には、第2次試験で解答の候補が複数ある場合、どの候補を解答に記述するかの優先順位付けを経験に基づき判断してしまい、結果「診断士のセオリー」を外してしまうことがあるように思います。

対策は、いくつかあると思いますが、私が合格した昨年度に実践した対策は次の通りです。

「(A)考える体力が落ちている」ことへの対策

①試験の前日まで

体力の衰えなので、トレーニングで鍛えることにしました。

本番の試験は1日4事例ですが、私は日曜日など終日勉強できる日は1日5~6事例を解くようにしていました。マラソン選手も練習では42.195㎞以上走っていると思います。こうすることで、試験当日は心の余裕も生まれるので、トライしてみてもいいかもしれません(体育会系のノリですみません)。

②試験当日

受験科目の間の休憩時間は回復に集中しました。私は目が疲れやすいので、休憩時間の都度ホットアイマスクをして、とにかく疲労回復に努めました。

何も考えない時間を作ることで、むしろ頭のリフレッシュもできたように思います。

「(B)経験がマイナスに働く」ことへの対策

とにかく「原則的な考えに則って」「素直に」考え、聞かれていることに正面から答えることに集中しました。経験は脇に置いておいて、勉強したセオリーに忠実に解答するようにしました。

多年度生の方の中には、知識は十二分にあり、模範解答などを見ると、「それも回答の候補だったけど、別の内容の解答を書いてしまって不合格になってしまった」という人も多いのではないでしょうか。そういった方は一度、「原則的な考えに則って、素直に考え、聞かれていることに正面から答える」ことに重点を置いてみるのもいいのではないでしょうか。

上記は、完全に私の私見なので、当てはまらない方も多いと思いますが、もし少しでも皆さんのヒントになるものがあれば、幸いです。

≪合格率の計算方法・補足≫

第1次試験の合格率 = 第1次試験の合格者数 ÷ 第1次試験の申込者数

第2次試験の合格率 = 第2次試験の合格者数 ÷ 第2次試験の申込者数

全体合格率 = 第1次試験の合格率 × 第2次試験の合格率

(出典:「一般社団法人 日本中小企業診断士協会連合会」ホームページの情報を基に筆者が算出)

日本中小企業診断士協会連合会のホームページで第2次試験の合格率は18.7%と公表されていますが、それは「合格者数÷実際の受験者数(≠申込者数)」で掲載されたものであり、今回の計算方法とは異なります。

今回「実際の受験者数」を使わず「申込者数」を使った理由は、日本中小企業診断士協会連合会の公表では、年代別情報が「実際の受験者数」でなく、「申込者数」であるためです。