こんにちは、カズです。

二次試験まで1か月を切りましたが、受験生の皆さんはいかがお過ごしでしょうか。

1年前の自分の状況を振り返ってみると、過去問を3~4年分ほど解き終え、なんとなく事例を解く流れはできてきたものの、80分間ですべての問題の解答を書き終えることがなかなかできずにいました。

(最終的に80分で解ききることができるようになったのは、本番の1週間前でした)

そんな私でも、なんとか80分で解ききることができるようになったのは、フレームワークをうまく活用できたからだと思っています。

今回は、私自身が二次試験に役立ったと思うものを中心に、フレームワークの活用法をご紹介します。

これから二次試験本番までの約1か月の追い込みで、少しでも役立てば幸いです。

そもそも、中小企業診断士試験で求められる力とは?

中小企業診断士とは

中小企業の経営課題に対応するための診断・助言を行う専門家です。

「経営コンサルタントの国家資格」とも呼ばれ、経営に関する幅広い知識と実務能力が求められます。

中小企業診断士に求められるスキル

繰り返しになりますが、経営に関する幅広い知識と実務能力が求められます。

幅広い知識は一次試験で問われて、二次試験では主に実務能力が問われるものと思っています。

診断士の実務能力=診断と助言を行う能力 です。

もう少し具体的に、

診断する能力 ≒ 論理的思考力

助言する能力 ≒ 伝える力

と言っても差し支えないかと思います。

論理的思考力とは、与件・設問文の情報を正確に読み取り、因果関係を整理して妥当な結論を導く力。

伝える力は、読み手に伝わる形で論理的・簡潔に表現する力です。

どちらかだけではダメで、両方備わってこその診断士だと思っています。

フレームワークとは?

フレームワークとは…

•ある課題や状況を整理・分析・解決するために用いられる枠組みのこと。

•現場で蓄積された経験知や学術的理論を抽象化・構造化し、誰でも再現的に使えるよう定型化されたもの。

フレームワークを使うことによる期待効果

•複雑な問題を整理し、漏れや重複を防ぎ、論理的に考えやすくする。

•誰が使っても共通の視点や切り口を得られる。

•ゼロから考えるよりも早く、時間を節約できる。

論理的思考力、伝える力、それぞれを助けてくれるフレームワーク(FW)を、適材適所で使い分けて高得点を目指しましょう!

論理的思考力を補助するフレームワーク

まずは、論理的思考力を補助してくれるフレームワークである、ビジネスフレームワークをご紹介します。

一般的に、ビジネスの世界でフレームワークというと、ビジネスフレームワークのことを指します。ビジネスフレームワークは、一次試験の企業経営理論等でも皆さん勉強されたかと思いますが、かなりたくさんあります。

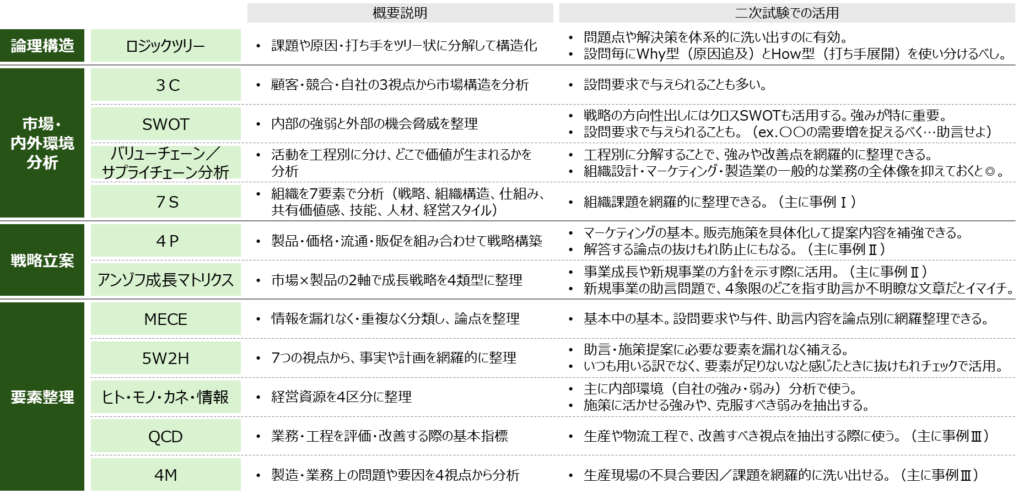

中でも、二次試験に役立ったと私が思うものを抜粋して、以下の表にまとめています。

ロジックツリーやMECEは、基本中の基本ですね。

加えて、目的に応じて適切なフレームワークを使い分けることが重要と思います。

これらのフレームワークを意識しながら与件文を読みこむことで、効率的に与件企業の情報を整理することができます。

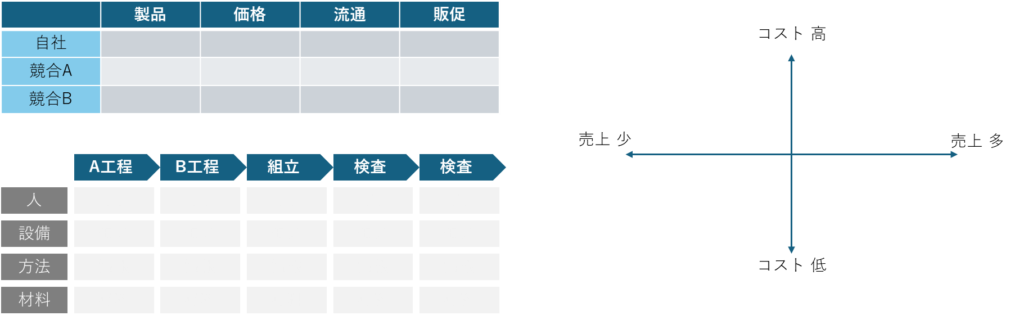

ポイントは2軸で考えること

より深い分析をするために、2軸で情報を整理する手法が有効です。

表形式だったり、マトリクス形式のものなどありますが、2軸で考えるとMECEに論点を洗い出しやすく、複雑な情報も構造的に整理できます。

事例を解く際にも、頭の中で即席の表を描いて情報を整理する癖をつけておくと非常に役立ちます。

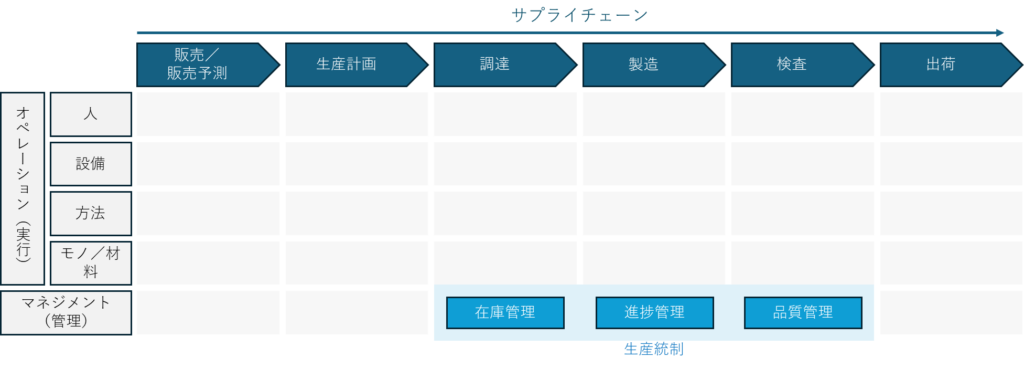

例えば事例Ⅲであれば、下記のような、サプライチェーン×4M(+管理)の2軸を意識しながら与件を読むようにしていました。事例企業の強み/弱みや、ボトルネックがどこにあるのかを構造的に整理ができるように思います。

伝える力を補助するフレームワーク

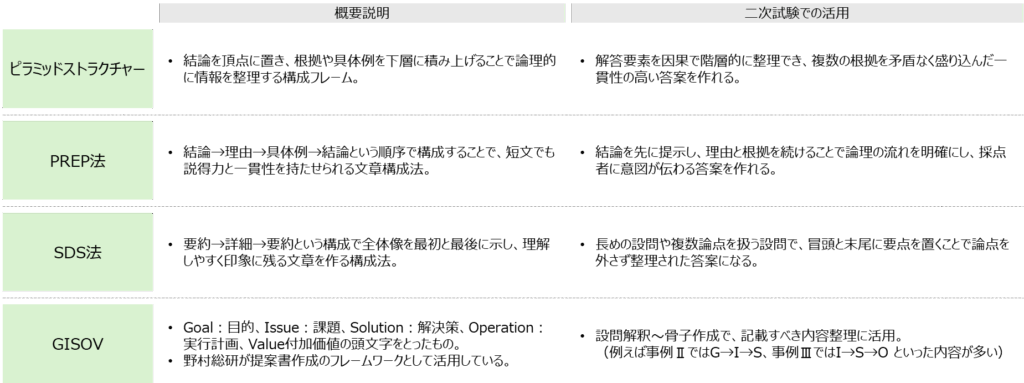

次に、伝える力を補助してくれるフレームワークをご紹介します。(先ほどのビジネスフレームワークと区別するため、ライティングフレームワークと呼びます)

平たく言うと、日本語の作文をしやすくなります。

1つ目のピラミッドストラクチャーは、因果を階層化し、構造化する考え方として、ぜひ押さえておくとよいと思います。特に、因果関係が弱いという認識されている方は、ぜひ試してみてください。

PREP法、SDS法あたりは、直感的に取り組まれている方も多いと思いますが、知識としても抑えておけると良いと思います。

GISOV、これは野村総研流の提案書作成のフレームワークで、そこまで一般的に知られているものではありませんが、個人的には結構役立ったのでご紹介です。

先ほどの、論理的思考力を補助するビジネスフレームワークは、かなり力を発揮してくれると思いますが、これらのライティングフレームワークは、使えば各段に文章がうまくなるようなものではありません。

基本的な日本語作文スキルとセットで磨けると良いかと思います。

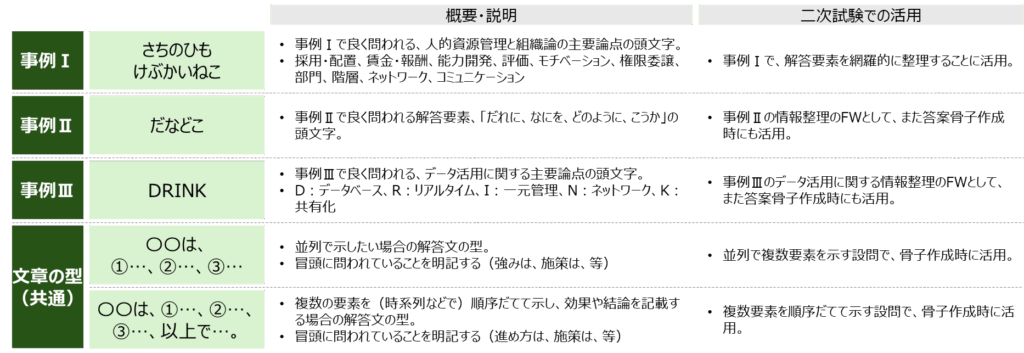

診断士試験特化型フレームワーク

次にご紹介するのが、効率的に二次試験を突破するために先人たちが生み出した、診断士二次試験特化型のフレームワークです。

二次試験の勉強方法について情報収集されている方の中には、見聞きしたことがあるという方も多いのではないでしょうか。

二次試験の勉強を始めたばかりで、右も左もわからないという方にとっては、即効性のあるフレームワークだと思います。

ただし、過去の二次試験の出題傾向をもとに編み出されたものなので、極端に出題傾向が変わってしまった場合には、あてはめられない、という可能性もありえると個人的には思っています。

基本は与件と設問に忠実に答えること。出題傾向が多少変わっていても、この基本を守れば大きなミスは防ぐことができるはずです。基本を守ったうえで、これらのフレームワークは解答要素の抜け漏れチェック等として使うのが良いかと思います。

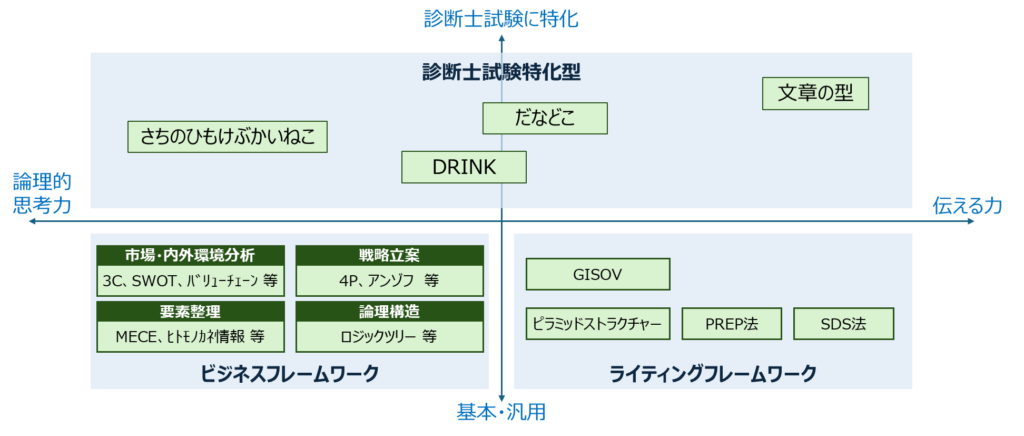

私の考える、診断士試験に関係するフレームワークの全体像

ここまで紹介したフレームワークを、私なりに2軸でまとめてみました。

より重要なのは、下段のフレームワークだと思います。

慣れてきたら、診断士試験特化型は使わなくとも解答できるレベルを目指すのが良いのではないでしょうか。

個人的な印象ですが、合格された方、なかでも比較的高得点の方は、意外と診断士試験特化型のフレームワークに頼っていない方が多いような気がします。

二次試験合格後の実務補習や、その先の診断実務でも、ビジネス/ライティング両フレームワークは活用の機会が多々あります。ぜひこの機会に体系的に身につけてください。

最後に

フレームワークは万能ではなく、あくまで考えるための補助のツールです。枠にはめること自体が目的になり、本質的な思考が止まらないように注意が必要です。

得点の根幹となるのは、やはり論理的思考力と伝える力です。フレームワークをうまく活用しつつ、論理的思考力と伝える力を鍛えましょう!

おすすめ書籍紹介

『グロービスMBAキーワード 図解 基本フレームワーク50(グロービス 著、嶋田毅 執筆)』

主要なフレームワークの基本的な解説が、非常にわかりやすくコンパクトにまとまっていて、フレームワークを学習する際の最初の1冊に最適かと思います。良く知らないフレームワークに出会ったときには逆引きで使ったり、より深い知識を知りたい際には巻末の参考文献から辿ってみたりと、色々な活用ができ助かっています。