皆さん、こんにちは。

「5年連続第2次試験を受けて、ようやく合格した50代サラリーマン」のけやきです。

今回は、中小企業診断士第2次試験の80分間という限られた試験時間をどう使うか、私の経験から書いてみたいと思います。

第2次試験は、与えられた情報から事例企業を深く理解し、出題者の意図を正確に捉え、論理的な解答を記述する力が求められます。安定した点数を取るためには、タイムマネジメントが不可欠です。私の経験が、皆さんの試験対策に少しでも役立てばうれしいです。

80分間の使い方(私の試行錯誤)

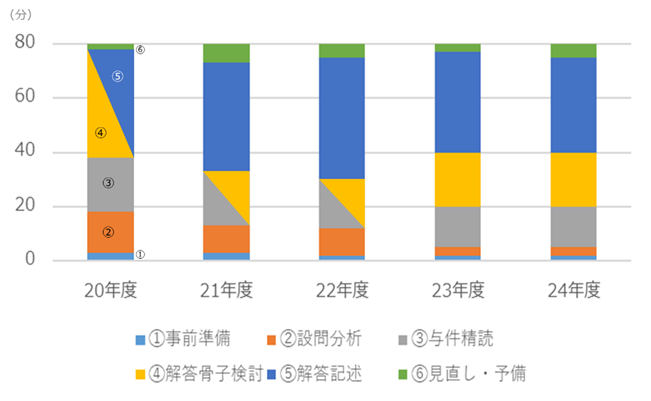

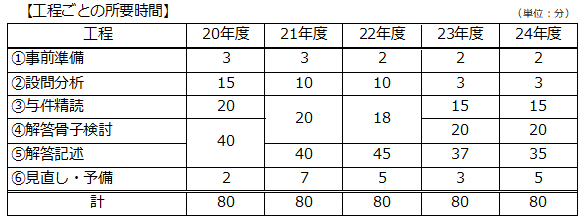

私は2020年度から2024年度まで、5年連続で第2次試験に挑戦しました。その間、事例Ⅰ〜Ⅲについては80分間の使い方を少しずつ改善してきました。

事例Ⅳ(財務・会計)については、工程ごとの目安時間は特に設定していませんでしたので、今回は事例Ⅰ~Ⅲについて書くことにします。

【工程ごとの目安時間(事例Ⅰ~Ⅲ)】

私は合格した2024年度、時間の目安を6つの工程に分けていました。

①事前準備

・問題冊子を切り離し、メモを作成

・段落番号を付記 等

②設問分析

・設問を読んで出題意図を分析

・重要ポイントをカラーペンでマーク

・解答に使えそうな知識をメモ 等

③与件精読

・与件文を精読し、事例企業を把握

・重要ポイントをカラーペンでマーク

・解答に使えそうな知識をメモ 等

④解答骨子検討

・設問ごとの解答骨子(解答の柱)を検討・メモ

・解答全体を通して、漏れや重複がないかチェック 等

⑤解答記述

・設問ごとに、具体的な解答を検討・記述 等

⑥見直し・予備

・誤字・脱字をチェック

・予備時間として、ここまでの遅れを吸収 等

具体的な目安時間の変化は以下の通りです。年度によっては工程の目安時間を細かく分けていなかったため、2020年度の④解答骨子検討と⑤解答記述のように一体となっているものもあります。

改善点・特に意識していた点

(1)5年間で改善した点

A. 解答骨子検討の時間を明確に確保

・解答の論理性や「漏れなく、ダブりなく」を実現するため、解答骨子検討(④)に特化した時間を設けるようにしました。合格できたのは、この改善が最も効果的だったと感じています。

B. 全体の時間配分を見直し、解答骨子検討の時間を捻出

・「設問分析(②)」や「与件精読(③)」の時間を少しずつ削りました。カラーペンの使い方やメモの取り方を工夫することで、質を落とさないよう努めました。

C. 集中力のマネジメントを意識

・私は、若い頃に比べて長時間の集中が難しくなったり、疲れやすくなったと感じていました。そこで、80分間の試験時間トータルでできるだけ高いパフォーマンスを発揮できるよう、集中力の発揮時間を意識するようにしていました。

・具体的には次のように、集中力発揮の強弱を意識していました。

①事前準備・・・事務的にこなすことで、集中力を使わない。

②設問分析・・・カラーペンやメモを使った処理をするだけで深く考えこまず、集中力をあまり使わない。

③与件精読、④解答骨子検討、⑥解答記述・・・集中力を使う工程ですが、中でも、「④解答骨子検討」で最も集中力を発揮するようにしていました。

(2)タイムマネジメントで特に意識していた点

A. 解答記述のタイミング

・試験開始後40分が経過したら記述に着手することを強く意識していました。たとえ40分経過前にそれまでの工程が終わっていても、記述には着手しないようにしていました。このような場合、解答骨子の検討が不十分なケースが多いため、再度検討し直すようにしていました。

B. 見直し・予備時間の確保

・私は2023年度の第2次試験で、終了5分前に慌ててしまい失点した苦い経験がありました。これは集中力が切れかかっていたアラフィフならではの焦りもあったのかもしれません。その対策として2024年度は「最後の5分間は予備時間として解答記述の時間に含めない」ことを強く意識しました。これにより、試験時間全体を通じて安心して取り組めたと思います。

上記は、私の知識やスキル、経験や性格に基づいて試行錯誤しながら改善していったものです。必ずしも皆さん一人ひとりに当てはまるわけではないと思いますが、少しでも皆さんのヒントになれば幸いです。

皆さんの合格を、心より応援しています!